El diputado independiente Steve Guibord, antigua estrella del hockey sobre hielo, se acerca al jefe algonquino, que se ha encadenado a un tronco que corta una carretera y que detiene el paso normal de los camiones. Es su forma de protestar contra la tala de los bosques que las grandes compañías madereras están llevando a cabo en su territorio ancestral.

—Bonito día —dice el diputado Guibord.

—Un bonito día para saludar al ministro —contesta el jefe algonquino con ironía.

—Con el ministro no funcionan las amenazas. ¿Se va a quedar ahí mucho tiempo?

—Todo el que haga falta.

La escena pertenece a Guibord s’en va-t-en guerre (2015), una magnífica comedia política escrita y dirigida por Philippe Falardeau. “El bloqueo de carreteras es para gente paciente”, dice el jefe indígena en un momento de la negociación. “En 400 años, nadie ha venido aquí a preguntarnos nuestra opinión”. La película representaba en tono de humor, aunque con enorme respeto, uno de los procedimientos de protesta típicos de las poblaciones autóctonas en Canadá: el corte de carreteras, puentes, vías férreas… Como explicaba recientemente la cineasta de origen mohawk Sonia Bonspille Boileau en la radio nacional, “si no tocas la economía de Canadá, los problemas y los objetivos de las Primeras Naciones son ignorados”.

Siguiendo esta lógica, a principios del pasado mes de febrero los jefes hereditarios de la nación Wet’suwet’en se plantaron: rechazaban de plano la construcción del gasoducto Coastal GasLink de 670 kilómetros con el que la empresa TC Energy pretendía unir Dawson Creek con Kitimat, en la costa de la Columbia Británica, donde el gas sería embarcado para ser vendido en Asia. El proyecto llevaba sobre la mesa diez años y como las reivindicaciones indígenas sobre su propio territorio fueron sistemáticamente ignoradas, miembros de la nación Wet’suwet’en procedieron a cortar el tráfico ferroviario, verdadera espina dorsal del comercio en un país gigantesco, riquísimo en recursos naturales y mayormente despoblado: Canadá es el segundo país del mundo en extensión (sólo por detrás de Rusia) y alberga apenas 38 millones de personas. La secuencia de los acontecimientos es la conocida en estos casos: al levantamiento de barricadas le siguieron decenas de arrestos por parte de la Policía Montada y la solidaridad de otras naciones indígenas.

Es conveniente explicar que en Canadá ya nadie llama indios a las poblaciones autóctonas. Ni siquiera amerindios. Hacerlo se considera peyorativo. Los indios están en la India. De igual modo, ya no se llama esquimales a los indígenas que viven más cerca del Círculo Polar Ártico. Se les llama inuits. Los primeros colonizadores franceses tampoco llamaban indios a las poblaciones originarias. Les llamaban sencillamente ‘salvajes’, y ellos (los jesuitas, para ser más exactos) habían ido allí para salvar sus almas. El término ‘Primeras Naciones’ no incluye a los inuits ni a los métis (o francomestizos), y según la asamblea que las agrupa, actualmente hay en Canadá más de 900.000 personas repartidas en 634 comunidades autóctonas.

Paradójicamente, la expresión ‘nación de naciones’ se acuñó en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial para exhibir la tolerancia étnica y religiosa de su población… blanca. “Para los americanos”, explicaba el sociólogo Nathan Glazer, “esta definición indicaba que en los Estados Unidos todas las razas eran iguales a diferencia de lo que ocurría en los países fascistas, donde una etnia dominaba y las demás estaban destinadas a obedecer o, incluso, a ser exterminadas”. El concepto que valía para los inmigrantes europeos ha sido históricamente arrinconado, tanto en Estados Unidos como en Canadá, a la hora de tratar la cuestión indígena. Pero resurge de vez en cuando. De hecho, muchos torcieron el gesto cuando oyeron a los jefes wet’suwent’en pedir al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, un diálogo respetuoso y serio “de nación a nación” para solucionar el problema del gasoducto.

Tras el pulso de los wet’suwet’en a una gran compañía energética, los cortes de carreteras y vías férreas se multiplicaron, con mayor o menor intensidad, por todo el país. Especialmente beligerante fue el apoyo de los mohawks de Tyendinaga (Ontario), casi en el extremo opuesto de Canadá. Estos cortaron el tráfico ferroviario entre Toronto y la costa este con neumáticos ardiendo. La policía arrestó a varios y se empleó a fondo para que los trenes volvieran a circular. Los mohawks de Kahnawake (Quebec), por su parte, levantaron parapetos y entorpecieron la circulación por el puente Honoré-Mercier, al sudeste de Montreal. El primer ministro de la provincia, François Legault, participó en la difusión de rumores que hablaban de manifestantes armados. “Con fusiles AK-47”, precisó. No hay ninguna prueba de ello. ¿Estaba el primer ministro evocando la crisis de Oka para dirigir a la opinión pública (blanca, obviamente) contra los indígenas? La crisis de Oka, que tuvo lugar en el verano de 1990, está marcada a fuego en la memoria de todos los canadienses. Fue un conflicto local que acabó teniendo repercusión internacional.

Oka, punto de inflexión

Ese año, Jean Ouellette, alcalde de Oka, un pequeño pueblo al noroeste de Montreal, dio vía libre a la ampliación de un campo de golf ya existente (de nueve hoyos a 18) y a la construcción de 60 edificios de apartamentos. Para llevar a cabo la obra debían meter sus buldóceres en una reserva mohawk y arrancar el pinar que albergaba su cementerio. Los indígenas no lo iban a permitir. Cortaron carreteras y puentes, y se armaron para hacer frente a cualquier intento de mancillar su territorio.

Para desmantelar los parapetos primero acudió la policía de Quebec, sin resultado. Las autoridades aumentaron su presión enviando un grupo de intervención especial que atacó la barricada con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Hubo un intercambio de disparos y un policía fue abatido (fue el único enfrentamiento armado durante la crisis y el único muerto). La opinión pública blanca reaccionó indignada, en ocasiones dando rienda suelta a manifestaciones de un racismo descarado. El Gobierno decidió entonces movilizar al ejército. Desplegó al 22º Regimiento Real, con tanques incluidos, para cercar y asfixiar a los mohawk, que soportaron el asedio durante 78 días entre alambradas y concertinas. De aquel conflicto surgió una de las fotos más famosas de la historia de Canadá. La tomó la fotógrafa Shaney Komulainen. Y otra mujer, la cineasta abenaki Alanis Obomsawin, filmó toda la crisis en un extraordinario documental titulado Kanehsatake: 270 años de resistencia (1993). El campo de golf, por cierto, no se hizo.

Pero las cosas han cambiado bastante para la prensa en este tiempo. La policía canadiense ha aprendido cómo alejar a los periodistas de este tipo de disturbios. Y si no que le pregunten a la documentalista Melissa Cox, que hace unas semanas acabó en el cuartelillo por querer grabar las protestas de la nación Wet’suwet’en contra el gasoducto.

La crisis de Oka no fue la primera vez que los indígenas canadienses se levantaban contra intereses comerciales que atentaban contra sus derechos históricos. Su rebeldía viene de lejos. Sólo como ejemplo podemos citar la llamada guerra Chilcotin, que estalló en 1864, cuando la empresa comandada por el colonizador inglés Alfred Waddington decidió construir en la Columbia Británica un camino de caravanas que cruzara el territorio de la nación Tsilhqot’in. Engañaron a los nativos para construirlo sin compensación económica alguna. La paciencia y el hambre de estos llegó al extremo y recurrieron a las armas. Catorce empleados de la empresa murieron en los enfrentamientos. Para calmar los ánimos, el comisionado encargado del oro en la colonia, William Cox, contactó con los jefes autóctonos para entablar una negociación. Pero esas conversaciones de paz eran una trampa: seis jefes indígenas fueron ahorcados. Tuvieron que pasar 150 años para que el gobierno canadiense pidiera perdón.

Entre las tragedias más recientes podríamos citar la muerte en 1995 de Dudley George, un activista de la nación Ojibwa que fue tiroteado por la policía de Ontario durante la ocupación indígena del parque provincial de Ipperwash. Ese territorio les había pertenecido hasta que el gobierno federal lo expropió durante la Segunda Guerra Mundial para convertirlo en un campo de entrenamiento militar. Dispuestos a recuperar su tierra, iniciaron infructuosos intentos legales hasta que, finalmente, se decidieron por la acción directa. Kenneth Deane, el agente que disparó a Dudley George en uno de los enfrentamientos entre indígenas y fuerzas policiales, fue sentenciado a una pena bastante indulgente: dos años de servicios comunitarios por negligencia.

Una tradición anticolonial

La reciente reacción de los wet’suwent’en es sólo el último capítulo de una larga tradición de resistencia, tanto en Canadá como en el resto del continente. Gord Hill ha narrado esta historia de tenacidad autóctona en diversos ensayos y cómics. Hill, que pertenece a la nación Kwakwakaʼwakw (situada en la isla de Vancouver y la costa de la Columbia Británica), es escritor, ilustrador y activista anarquista y ha firmado títulos tan elocuentes como The 500 Years of Resistance Comic Book, The Anti-Capitalist Resistance Comic Book o The Antifa Comic Book. Además, colabora en los vídeos de la web Sub.media y mantiene un blog (en el que suele firmar con el seudónimo Zig Zag) que es un modelo de anticolonialismo y agitación, y donde explica, incluso, técnicas para resistir los asaltos de los antidisturbios.

Sus libros y cómics han sido ampliamente utilizados en escuelas y universidades para tratar la cuestión indígena. Su estilo es directo, sin eufemismos. Por ejemplo, cuando aborda el desembarco de Cristóbal Colón en 1492 no habla de ‘descubrimiento’ sino de, lógicamente, ‘invasión’. “Nunca he tenido ningún problema con eso. Ni por cómo están escritos mis libros ni por cómo están dibujados”, explica a Climática. Fiel a su carácter, que mezcla lo combativo con lo pedagógico, no tiene reparos en corregir al entrevistador.

¿Cree usted que la gente blanca en Canadá es hoy más respetuosa hacia las reivindicaciones de las Primeras Naciones que en 1990, cuando ocurrió la crisis de Oka?

Para empezar, me gustaría decir que la población de Canadá es bastante diversa. Aquí hay una amplísima población asiática, por ejemplo. Muchos son originarios de China o de India. Por eso preferimos usar el término “no nativos” para referirnos a las poblaciones que no son indígenas.

Perdón. No nativos. ¿Cree usted que hoy hay más solidaridad entre los no nativos hacia la causa indígena?

En general, diría que sí. En la época de la crisis de Oka hubo mucha solidaridad, pero provenía fundamentalmente de otros pueblos indígenas, aunque también hubo un número considerable de no indígenas participando en mítines y manifestaciones. Oka, evidentemente, amplió la solidaridad de todos con los pueblos nativos, pero no fue el único caso. Ocurrió también cuando se investigaron a nivel nacional las escuelas residenciales [llamadas en francés pensionnats indiens, y sobre las que luego volveremos] y la desaparición y el asesinato de muchas mujeres y niñas nativas. Los movimientos izquierdistas y anarquistas también han sido importantes. Desde los tiempos de Oka, han analizado profusamente la situación desde una perspectiva anticolonialista y han participado en muchas acciones de protesta. Todo eso ha ampliado la solidaridad, como podemos comprobar ahora, con la lucha de los wet’suwet’en para impedir la construcción del gasoducto.

Aún no conocemos los detalles del acuerdo entre la nación Wet’suwet’en y el Gobierno federal, ¿pero qué espera usted de él?

Parece que las conversaciones entre los jefes hereditarios y los ministros provinciales y federales está más enfocada a temas más amplios relacionados con los títulos de propiedad de la tierra y a sus derechos como comunidad aborigen y no tanto al gasoducto de Coastal GasLink. Así que el proyecto sigue adelante y la construcción continúa. En cualquier caso, los wet’suwet’en, sobre todo el clan Unist’ot’en, lleva organizándose contra los gasoductos desde 2011. El de Coastal GasLink es sólo el último ejemplo y el primero, en realidad, en llevarse a cabo.

Entonces, ¿no hay ninguna esperanza de impedir el fracking en ese territorio?

Bueno, el fracking para extraer gas natural se está ejecutando, en realidad, en el nordeste de la provincia, no en el territorio wet’suwet’en. Se está haciendo en el distrito regional de Peace River y esa zona ha sufrido un impacto medioambiental y sanitario durísimo, pero la resistencia ahí es todavía pequeña, pese a todo.

[El activista indígena Caleb Behn protagonizó un documental, Fracture Land (2015), sobre el epicentro de esta práctica extractiva y sus consecuencias].

Y entre los diferentes clanes, ¿cómo están? ¿Predomina la solidaridad o hay un cierto grado de desencuentro?

Hay que considerar que hay dos formas muy distintas de organizaciones indígenas. Por un lado están los consejos de bandas [band councils, en inglés] que fueron impuestos por el Estado canadiense en el siglo XIX a través de la Indian Act y que funcionan como una estructura de gobierno local dentro de las reservas. Y luego están las que se pueden llamar ‘bases tradicionalistas’, que trabajan al margen de este sistema de bandas. Esa es la gente que más activamente ha participado en la campaña de solidaridad con los wet’suwet’en, no sólo con palabras sino con la acción directa. Por supuesto, ha habido algunos consejos que se han sumado a las iniciativas de los wet’suwet’en. Y durante la crisis de Oka, la solidaridad fue algo muy extendido entre todos los clanes, lo mismo que durante el movimiento Idle No More en 2013 y 2014 [un movimiento de protesta contra un megaproyecto de ley del entonces gobierno conservador dirigido, entre otras muchas cosas, a facilitar la privatización de las tierras indígenas y a relajar la protección medioambiental]. Pero lo cierto es que hay mucha tensión y mucho conflicto entre los jefes hereditarios y los consejos de bandas.

Los políticos canadienses hablan a menudo de “reconciliación” con las Primeras Naciones. ¿Qué significa esa palabra para usted?

‘Reconciliación’ es un término que surgió tras la investigación de las escuelas residenciales y la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2008. Oficialmente, pretendía establecer y mantener una relación de respeto mutuo entre aborígenes y no aborígenes. Y eso pasaba, y cito literalmente, por “tener conciencia del pasado, reconocer el daño que se ha infligido, expiar las causas y reaccionar para cambiar de comportamiento”. Tal y como yo lo veo, se trata principalmente de un eslogan destinado a reforzar el estado colonial mientras apacigua las demandas o luchas de los pueblos indígenas. Sobre el terreno, en la vida real, no supone un gran cambio en las vidas de los indígenas ni en las condiciones de opresión en las que viven.

Expolio, confinamiento, asimilación y muerte

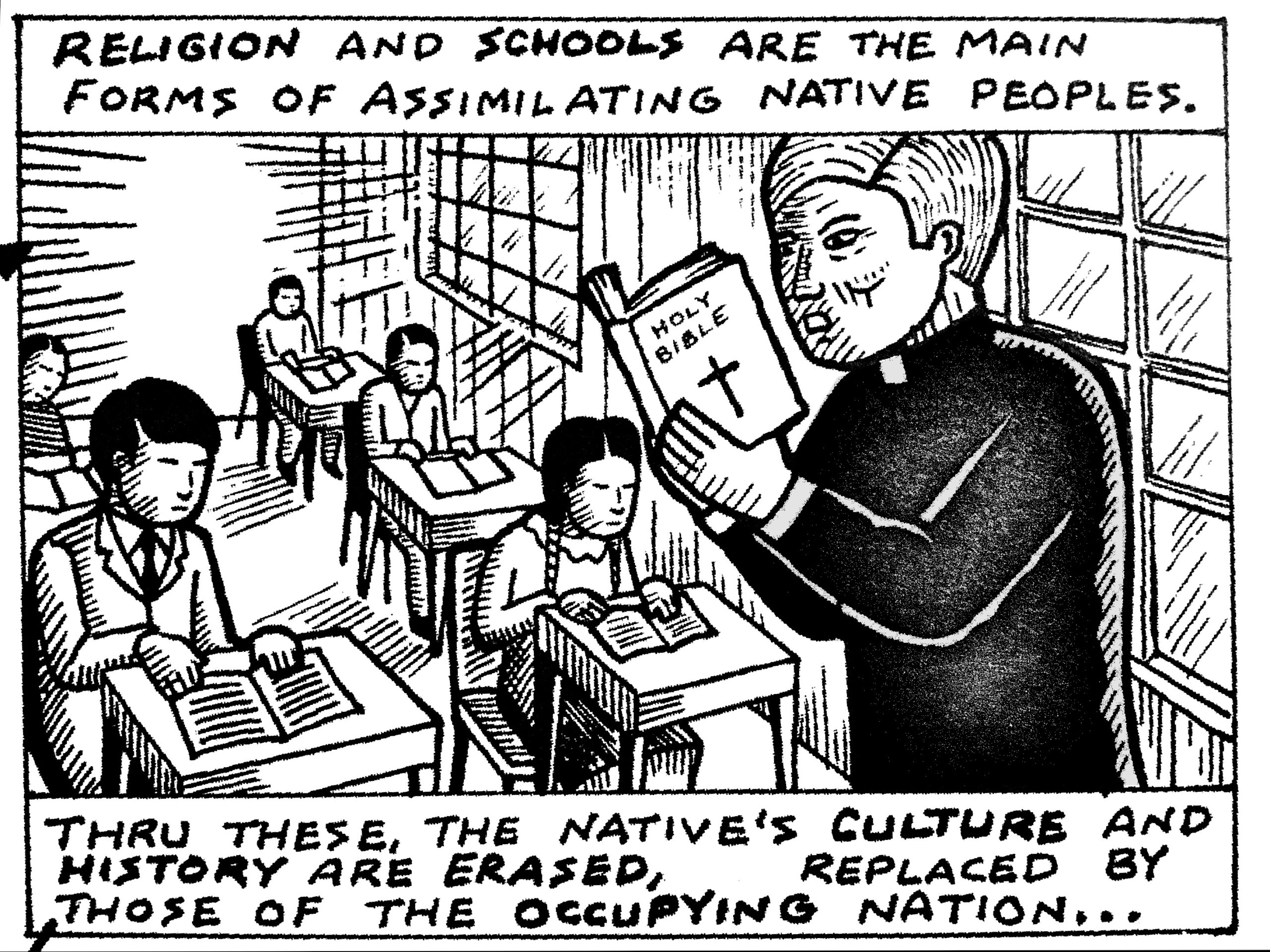

Estas condiciones de opresión se remontan a la época de los primeros conquistadores, pero en el siglo XIX empezó a desarrollarse una legislación que deja constancia escrita del oprobio al que han sido sometidas las Primeras Naciones. La famosa Indian Act se aprobó en 1876 para consolidar el poder colonial en todo el territorio canadiense, privando a los indígenas de sus tierras, confinándolos en reservas, imponiendo la estructura de gobierno de los ‘consejos de bandas’ y forzándolos a la asimilación de la cultura europea. Las sucesivas enmiendas a aquella ley no hicieron sino empeorar su situación: en 1884 prohibieron muchas de sus ceremonias religiosas, como el ‘potlatch’ (un banquete ceremonial típico de la nación Kwakwakaʼwakw); en 1890 impusieron el funesto sistema de las escuelas residenciales; en 1914 se les prohibió realizar sus danzas tradicionales fuera de su reserva (y en 1925 se les prohibió danzar por completo); en 1927 se les prohibió recaudar dinero o contratar abogados para reclamar judicialmente sus tierras. La pesca con propósitos comerciales ya se la habían prohibido en 1871, antes de la Indian Act. Los indígenas, según esta ley, eran incapaces de gestionar sus propios asuntos y estaban bajo tutela del Estado. Ni siquiera eran oficialmente ciudadanos canadienses. Para ser considerados como tal, debían renunciar a su estatus de indígena, abandonar su clan y demostrar que estaban ‘civilizados’. Sólo así se les reconocía el derecho al voto, que no obtuvieron de forma general y sin restricciones hasta 1960.

Hasta hace poco, la historia oficial de Canadá (como la de España en América, obvia decirlo) no se presentaba de forma tan sombría. Hablaba de una colonización pacífica y colaborativa entre las tribus indígenas y los primeros ‘visitantes’ franceses (un puñado de tratantes de pieles, soldados y sacerdotes, fundamentalmente), a diferencia de la guerra de conquista que tuvo lugar en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que esta relación no fue ni muchos menos idílica. Aquello fue más una alianza bélica que otra cosa. Si Samuel de Champlain (el fundador de Quebec en 1608) fue aceptado por algonquinos y hurones fue porque les ayudaba en su lucha contra los iroqueses, sus enemigos mortales. Como explica Brian Moore en la introducción a su espléndida novela Ropanegra, hurones, iroqueses y algonquinos “despreciaban al hombre blanco por su estúpida incapacidad de comprender que la tierra, los ríos y los animales tenían un espíritu vivo y estaban regidos por leyes que debían ser respetadas”. Cuatrocientos años más tarde, la raíz del conflicto permanece intacta. Siempre se trató de la tierra. En toda Norteamérica, la tierra es el elemento que liga a los nativos con su pasado y su identidad. En Canadá, esa tierra les ha sido arrebatada durante siglos mediante complejas maniobras legales o a la fuerza. Sus paisajes han sido arrasados. Sus recursos naturales, expoliados. Su memoria ancestral, mancillada.

Para hacerse una idea de la importancia de la tierra en este conflicto étnico e histórico merece la pena detenerse en la figura de Kevin Annett, un pastor de la Iglesia Unida de Canadá que a principios de la década de 1990 empezó a denunciar las vejaciones que durante más de un siglo sufrieron los niños autóctonos en unas instituciones de ominoso recuerdo: las ya mencionadas Escuelas Residenciales o Pensionados Indios.

Los niños y niñas indígenas eran separados de sus padres (secuestrados literalmente por la Policía Montada) e internados allí para ‘civilizarlos’, para educarlos en la religión de los blancos, para aislarlos de la influencia de sus familias, de sus tradiciones y de su cultura. Se trataba de que fueran asimilados por la cultura dominante a la fuerza. Y lo de la fuerza no es un eufemismo. Las barbaridades que se cometieron en aquellos establecimientos provocan escalofríos. Annett, que abrió su iglesia a los indígenas y dejó que subieran al púlpito para contar los horrores que habían vivido allí, fue expulsado de su congregación en 1996. Pero no por aquellas denuncias, que nadie quiso creer del todo, sino por haberse atrevido a denunciar la complicidad de su iglesia con el robo y la especulación de las tierras indígenas de Ahousat (en la Columbia Británica) para beneficiar a la MacMillan-Bloedel, una importante compañía maderera. Hasta para castigar, los nativos pasaban a un segundo plano.

Harriet Nahanee, de la nación Pacheedaht, se convirtió en activista por los derechos indígenas en el tramo final de su vida. Murió en 2006 a los 71 años, sólo un mes después de salir de la cárcel. Había sido sentenciada a dos semanas de prisión por haber participado en la protesta contra la construcción de una autopista en la isla de Vancouver que arrasó los bosques de una zona montañosa y una cueva sagrada para los indígenas del lugar. Antes de aquello se significó especialmente en la denuncia de los pensionados indios, en los que ella tuvo la mala suerte de pasar su infancia. “Los niños que cantaran las canciones de su pueblo o que hablaran en su idioma eran castigados continuamente. Hasta por la cosa más insignificante. Hasta por reír”, cuenta Nahanee en el documental Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide. Esos castigos no son los habitualmente conocidos por quienes hayan asistido a escuelas religiosas. Eran mucho más violentos (sangrientos, incluso) y entran dentro de la categoría de las torturas: palizas, electrochoques, esterilizaciones forzadas, experimentaciones médicas, violaciones, inanición y, finalmente, el homicidio. La propia Nahanee, en 1946, presenció cómo el director de su residencia le pegó una patada a una chica de 14 años que cayó rodando por unas escaleras. La niña murió poco después. La cifra manejada por el reverendo Annett es de 50.000 niños y niñas desaparecidos tras los muros de aquellas residencias. La cifra oficial transige con “al menos 3.200”. El último pensionado cerró sus puertas en 1996.

El escándalo por las brutalidades cometidas contra aquellos inocentes en los pensionados indios llevó al primer ministro conservador Stephen Harper a pedir disculpas en 2008 en una solemne ceremonia oficiada en el Parlamento de Ottawa. Desde entonces, la palabra más utilizada a la hora de tratar la cuestión indígena es “reconciliación”. Pero, como comentaba Gord Hill, parece haberse quedado en eso, en una palabra. Norm Odjick, director general del Consejo Tribal de la nación algonquina-anishinaabe, lo explicaba así en la radio nacional hace sólo unos días: “Lo que se ha hecho por la reconciliación es como cuando hay un problema en una pareja y uno viene con bombones y flores para pedir disculpas, pero no cambia su comportamiento”.

Estos sentimientos de estafa y desamparo son generalizados entre la comunidad nativa en Canadá. “Para muchos pueblos indígenas la reconciliación no es más que una falsa promesa del Gobierno. No se puede empujar una narrativa de reconciliación por un lado mientras por el otro se hace uso de una fuerza letal para imponer la construcción de un gasoducto a través de las tierras indígenas y en contra de la voluntad colectiva de los líderes hereditarios”, cuentan a Climática desde Indigenous Climate Action. “Un gobierno que de verdad creyera en la reconciliación protegería los derechos indígenas y retiraría a la Policía Montada y a Coastal GasLink del territorio Wet’suwet’en. Y no lo está haciendo, con lo que claramente está ignorando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Hemos contactado con ellos gracias a Lindsey Bacigal, activista ecofeminista y directora de comunicación de la organización.

Bacigal, que participó en la pasada Cumbre del Clima de Madrid, de la que salió tremendamente enfadada por la futilidad de los acuerdos adoptados, es autora de varios trabajos académicos sobre colonialismo, identidad indígena y de género, y violencia medioambiental. “Violencia medioambiental es un concepto que conecta la vulneración de los derechos humanos con la degradación del medioambiente”, nos explica Bacigal. “Y específicamente para los pueblos indígenas —añade—, la violencia medioambiental puede tener multitud de efectos negativos”.

La lista que ofrece, y que es aplicable a comunidades de todo el planeta, sirve para entender mejor las razones de su resistencia:

• Cáncer y otras enfermedades

• Desaparición y asesinato de mujeres indígenas

• Tráfico de seres humanos como mano de obra barata o para explotación sexual

• VIH y otras enfermedades de transmisión sexual

• Incremento de la criminalidad dentro de las comunidades

• Incremento de penas de prisión

• Incremento del consumo de drogas y alcohol en las comunidades

• Muertes en carretera relacionadas con el alcohol

• Suicidio (particularmente entre los jóvenes)

• Trauma por la pérdida de tierras y por los desahucios

• Pérdida de su cultura y su autogobierno

• Divisiones familiares y comunitarias

• Robo de niños y niñas

• Problemas de salud mental

• Pobreza

Ecologismo para sobrevivir

Según el último censo nacional, de 2016, hay 977.230 canadienses que pertenecen a las Primeras Naciones (eso sin contar los otros dos grupos indígenas del país, los inuits y los métis). Eso supone el 2,78% del total nacional. Una cifra minúscula para el ruido que hacen, deben de pensar los grandes poderes económicos. Pero aunque lo piensen, a nadie se le ocurriría expresar algo así en voz alta, y menos en un país tan políticamente correcto como Canadá. ¿A nadie? Bueno, no exactamente. Tuvo que ser un español el que lo hiciera. Ricardo López, un emigrante nacido en la aldea de Cabrui (A Coruña), fue diputado en el Parlamento de Ottawa de 1984 a 1993 y propuso, sin rubor, deportar a todos los indígenas canadienses a la península del Labrador. Así, sin contemplaciones.

Las Primeras Naciones fueron siempre una china en el zapato del gran capital y, sin embargo, esa china, ese 2,78% de la población, tiene una importancia fundamental a la hora de abordar uno de los grandes retos de nuestro tiempo: la crisis climática. Comprometidos con la conservación del medio ambiente y belicosos por tradición, los nativos de Canadá han estado siempre bajo la lupa del Estado. “Cuando nos resistimos a estos proyectos extractivos también nos estamos protegiendo de la violencia. Pero en lugar de apoyarnos, el gobierno ha preferido vilipendiarnos y criminalizarnos”, cuentan desde Indigenous Climate Action. Veamos un ejemplo reciente.

Los servicios de inteligencia de la Policía Montada iniciaron en 2014 el llamado proyecto SITKA, una operación de vigilancia destinada a identificar a personas “capaces de utilizar tácticas ilegales, y preparadas para llevarlas a cabo, durante las manifestaciones” en favor de los derechos autóctonos. Todo comenzó tras la masiva movilización del movimiento Idle No More y de las protestas de 2013 de la nación Elsipogtog (de Nuevo Brunswick) contra la extracción de gas de lutita, mediante fracking, por parte de la empresa texana Southwestern Energy. Aquella oposición fue algo más virulenta de lo habitual (los coches ardiendo escandalizan mucho), así que la policía se puso a hacer listas.

Identificaron a 89 personas a las que consideraban “amenazas”, pero el dossier estuvo un año paralizado hasta que Justin Trudeau, le chouchou, the wonderboy, el niño bonito del liberalismo globalizado, anunció en 2016 la autorización para triplicar la red de oleoductos de la empresa Kinder Morgan (también texana) entre Alberta y la Columbia Británica, bautizada como Trans Mountain (por atravesar las Montañas Rocosas). Y el dossier se reactivó. Cuando todo salió a la luz (por un reportaje publicado por la APTN, el primer canal de televisión indígena del mundo), la Policía Montada sólo pudo defenderse diciendo que aquella vigilancia no afectaba sólo a gente autóctona (admitían, así, que espiaban también a otros activistas no nativos) y que el proyecto estaba ya oficialmente cerrado.

El combate de estas naciones indígenas es tan tenaz como enorme es su oponente. Como exponen Alain Deneault y William Sacher en su libro Paradis sous terre, más del 75% de las sociedades mundiales de exploración o explotación mineras tienen su sede social en Canadá y el 60% de las empresas cotizadas están registradas en la bolsa de Toronto. Entre 2007 y 2011, esta bolsa concentró más de 140.000 millones de euros en acciones del sector minero. Esta querencia por Canadá se debe a una legislación extremadamente generosa con estas compañías, que disfrutan allí de lo que Deneault y Sacher llaman sin reparos ‘un paraíso fiscal’. “Mientras estas corporaciones y el gobierno ganan millones de dólares, muchas comunidades indígenas no tienen agua limpia, servicios adecuados o viviendas dignas”, afirman desde Indigenous Climate Action.

“El desarrollo económico canadiense –continúan explicando a Climática– se ha construido sobre la base del desalojo de los pueblos indígenas de sus territorios y está enraizado en los valores del extractivismo y el capitalismo, sin consideración alguna hacia los derechos de los pueblos ni hacia la naturaleza. El gobierno y las corporaciones no respetan la soberanía indígena, ni sus derechos, ni sus leyes tradicionales, ni sus formas de vida”.

Se da el caso de que la Columbia Británica firmó expresamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a título puramente publicitario por lo que se ve. Ya en 2010, los jefes hereditarios de la nación Wet’suwet’en recibieron una orden de desalojo de su territorio por parte de Coastal GasLink, a pesar de que la empresa “nunca obtuvo el consentimiento previo, libre e informado para operar allí”. Esa tierra del norte de la provincia, en la que viven 3.000 miembros de la nación Wet’suwet’en, está bastante aislada. De hecho, hasta finales del siglo XIX apenas habían tenido contacto con los colonos europeos. Para hacerse una idea, Smithers, el núcleo urbano más próximo a sus reservas, no se fundó hasta 1913 y era un simple apeadero ferroviario. La zona permaneció ajena al desarrollo industrial del país hasta la segunda mitad del siglo XX, por lo que mucha gente mayor recuerda los paisajes originales y ha transmitido a las generaciones posteriores su cultura tradicional, que se relaciona esencialmente con el agua y con la pesca del salmón en el río Wa Dzun Kwuh (bautizado en inglés como Bulkley). Según Indigenous Climate Action, la empresa constructora del gasoducto “ya ha usado la violencia en los territorios Wet’suwet’en destruyendo sitios arqueológicos y zonas de caza, y tratando con brutalidad a los defensores de la tierra a través de la Policía Montada. Los Wet’suwet’en protegían pacíficamente sus tierras y los gobiernos de la Columbia Británica, de Canadá y la Policía Montada han respondido con rifles de asalto, una invasión de nivel militar, criminalizándolos y emitiendo órdenes judiciales ilegales”.

La paradoja de este pulso entre el capital y las poblaciones indígenas es que el primero no podrá disfrutar de su riqueza si no hace caso a las segundas. No tendrán un mundo en el que hacerlo. El 80% de la biodiversidad del planeta se halla en territorios indígenas, y allí tienen muy claro lo que hay que hacer: “Nuestro éxito a la hora de proteger estos territorios está demostrado a lo largo de siglos. Los gobiernos deben respetar nuestros derechos, nuestras leyes y nuestro conocimiento porque son una forma de gestionar de forma sostenible estas tierras”.

Las nuevas generaciones

Hay una mala noticia para las grandes corporaciones: la continuidad de la lucha por la supervivencia de las naciones indígenas está asegurada. Muchos y muchas jóvenes activistas han recogido el testigo de sus mayores y están llevando sus reivindicaciones a los grandes foros de discusión mundial. Es el caso de Autumn Peltier, de 16 años, perteneciente a la nación Wikwemikong, que se ha destacado por su lucha por el acceso al agua potable de las comunidades nativas.

En el norte de Ontario, la zona en la que vive Peltier, hay toda una generación que ha crecido sin poder bañarse en los cursos fluviales de su territorio ni beber de sus pozos. La nación Neskantaga, por ejemplo, ha pasado 25 años sin acceso al agua potable. Durante décadas, poblaciones enteras han tenido que hervir el agua antes de beberla o incluso de lavarse con ella. Y muchas veces esta precaución era insuficiente. Desarrollaban enfermedades igualmente. E imaginen cómo debe ser afrontar la epidemia del coronavirus y sus recomendaciones sobre higiene disponiendo sólo de agua embotellada. Elliot Page, a quienes muchos recordarán por su papel en Juno (2007), ha debutado en la dirección con un documental dedicado a este tema, There’s Something in the Water, en el que habla de esta modalidad de “racismo medioambiental” y que pone el foco, además, en las mujeres que han tomado las riendas de esta situación para revertirla.

La joven Peltier es custodia del legado de su tía, Josephine Mandamin, fundadora del movimiento Mother Earth Water Walk. Mandamin era una caminante del agua: a principios del siglo XXI acometió larguísimas caminatas alrededor de lagos y ríos para denunciar la contaminación a la que estaban sometidos y concienciar sobre la importancia (vital, literalmente) de su acceso en condiciones óptimas. En su empeño caminó alrededor de 25.000 kilómetros. Su sobrina ha llevado sus demandas al Foro de Davos y a la tribuna de las Naciones Unidas, donde dejó un mensaje clarísimo dirigido a las compañías energéticas: “No podemos comer dinero ni beber petróleo”.

En 2016, cuando sólo tenía 12 años, tuvo su primer cara a cara con el primer ministro Justin Trudeau y tampoco desaprovechó la oportunidad: “Estoy muy triste por las decisiones que ha tomado y por haber roto las promesas que hizo a mi pueblo”. Acto seguido se echó a llorar, sobrepasada por la emoción del momento.

El pueblo de Peltier tiene una relación especial con el agua que los urbanitas occidentales tenemos dificultades para entender. El agua, científicamente hablando, es la fuente de la vida, pero para ellos es algo más. Para ellos el agua es sagrada en un sentido religioso. “El agua está viva y tiene espíritu”, explicaba Peltier en la ONU. “Nuestro primer conocimiento del agua tiene lugar dentro de nuestra propia madre. Vivimos dentro del agua, literalmente, durante nueve meses, flotando en esa agua sagrada que nos da la vida. Mi madre vino del agua de su madre. Mi abuela vino del agua de su madre. Mi bisabuela vino del agua de su madre. Nos mantenemos gracias al agua, que es el alma de la Madre Tierra”.

Según Indigenous Climate Action, la naturaleza también tiene derechos, y “esos derechos del mundo natural están inextricablemente conectados con los derechos indígenas y con los derechos humanos”. Peltier también lo entiende así y no concibe que su pueblo, racializado, viva en condiciones tercermundistas en el seno de la rica Canadá.

Makaśa Looking Horse, de la nación Mohawk, tiene 22 años y está embarcada en la misma lucha por el agua potable para los indígenas de Ontario. Su cruzada empezó cuando supo que Nestlé sacaba diariamente 4,7 millones de litros de agua de los acuíferos de su comunidad sin su conocimiento. “Nestlé toma el agua de nuestra tierra, la embotella y nos la vende. Y para colmo, lo hacen después de que sus permisos hayan caducado”, explicaba recientemente a la revista Yes!

Su boicot contra los productos de la multinacional suiza también evidencia el problema de la concentración de capital y de poder en muy pocas manos: Nestlé es tan increíblemente grande, explicaba Makaśa a The Guardian, “que hacerle boicot es complicado porque es dueña de muchísimas compañías y vende muchísimos productos. Es difícil elegir uno porque nunca sabes qué es Nestlé y qué no”.

Peltier y Looking Horse son las últimas representantes de una antigua estirpe de guerreras que lucha por su supervivencia desde el siglo XVI, cuando los primeros europeos llegaron a las costas de Quebec. Y no serán las últimas. La lucha continúa hoy con el mismo espíritu irreductible.

Como ejemplo de dignidad para la historia de todos los pueblos indígenas quedará el discurso que dio en 1975 Frank T’Seleie, jefe de la nación Dene (en los Territorios del Noroeste), en la comisión que evaluaba el impacto social y económico del llamado gasoducto de Mackenzie Valley. El conducto proyectado llevaría el gas desde el mar de Beaufort, en el océano Ártico, hasta Alberta a lo largo de 1.220 kilómetros. El juez Thomas Berger presidió una comisión que tuvo 238 días de testimonios, 1.700 testigos y alrededor de 40.000 folios en transcripciones. Según el escritor Richard Van Camp, la intervención de T’Seleie es “uno de los mejores discursos que se han escrito jamás. Sus palabras son eternas”. Ahí va un puñado de ellas:

“Señor Berger, no habrá gasoducto. No habrá gasoducto porque tenemos nuestros propios planes para nuestra tierra. No habrá gasoducto porque no vamos a seguir permitiendo que nos arrebaten nuestra tierra y nuestro futuro y que nos destruyan para que alguien se haga más rico. No habrá gasoducto porque nosotros, el pueblo Dene, hemos despertado y hemos visto la verdad sobre el sistema genocida que se nos ha impuesto. Y no volveremos a dormirnos. No estamos diciendo que seamos mejores o peores que el hombre blanco. Decimos que estamos orgullosos de ser lo que somos, orgullosos de ser Dene, y leales a nuestra nación. (…) Lo único que pedimos ahora, como se lo pedimos a usted antes, es que nos dejen vivir nuestra propia vida, a nuestra manera y en nuestra propia tierra, sin estar siempre bajo la amenaza de la invasión y de la extinción. No queremos tener que estar siempre luchando, queremos simplemente sobrevivir como pueblo”.

Berger, finalmente, se posicionó en contra de las empresas energéticas y al lado de los pueblos indígenas, aunque el proyecto siguió, amenazante, encima de la mesa. En 2017, la construcción del gasoducto Mackenzie Valley fue desechada oficialmente, más de 40 años después. Mucho tiempo, efectivamente, pero conociendo la historia de resistencia de las Primeras Naciones, la respuesta del jefe algonquino en Guibord s’en va-t-en guerre a la pregunta de si se quedaría mucho tiempo encadenado contiene una heroica y bella coherencia: “Todo el que haga falta”.