“Cuando por fin terminó la ola de calor, en la noche del 2 de agosto, comenzó una enorme tormenta eléctrica. Todo el cielo se iluminó con truenos y viento. Aunque podía ver los relámpagos a lo lejos, todo el edificio en el que vivíamos temblaba. Llevábamos dos días sin electricidad, ni en casa ni en la calle, así que el efecto de las luces era aún más espectacular. Los niños lloraban a gritos. Pero el agua, que tanto necesitábamos, no acababa de caer. La atmósfera olía a azufre. Desde mi ventana podía ver cómo empezaban los incendios. Pronto, una larga línea naranja ocupó casi todo el oscuro horizonte. Al principio no se veía mucho humo, pero pronto llegó el olor y aumentó el viento. Los truenos continuaron, creando más fuegos, y más grandes, que se conectaban entre sí. El viento llevaba las chispas de un lado a otro y pronto tuve que cerrar la ventana porque las hojas incandescentes empezaron a aterrizar en el balcón. Preparé rápidamente una bolsa con medicinas, algo de comida y cogí las joyas de oro de mi madre. Corrí hacia los niños y los saqué de la cama. Teníamos que salir de allí. Cuando volví a mirar por la ventana, el fuego ya no era una línea naranja lejana, sino una ola rugiente que se acercaba. Abrí la puerta y el ruido era casi ensordecedor. La temperatura había vuelto a subir, pero ahora el calor sólo venía de un lado: las llamas. Un camión de bomberos avanzaba a toda velocidad por la carretera. Ya caían chispas por todas partes y había pequeños incendios a pocos metros de nosotros. Los niños lloraban y tosían, ya totalmente despiertos. Los puse a los tres en el asiento trasero y les di paños para que se taparan la boca. Me puse la mascarilla en la cara y salimos en dirección al embalse. Los camiones de bomberos y los coches de policía pasaban a toda velocidad en dirección contraria. Mirando hacia atrás por el retrovisor, apenas podía ver nada a causa del humo. Había pequeños incendios a ambos lados de la carretera, pero cuanto más avanzaba, más me asustaba el hecho de que siguiera habiendo fuego por todas partes. En algunas zonas, las llamas ya estaban en el asfalto, empujadas por el fuerte viento que producía ese ruido tan fuerte, como explosiones continuas, entremezclado con el chillido de los animales. El coche también estaba muy caliente. Lo único que sabía era que no podía parar. A causa del humo y las llamas, cada vez veía menos, y tenía que guiarme por la línea blanca de la carretera. La situación era tan mala que apenas pude frenar cuando un coche se detuvo en medio de la calzada. Lo esquivé. Miré por la ventanilla. Era un pequeño Corsa blanco. Había alguien en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada en el volante, una mujer joven, rubia. Toqué el claxon y no reaccionó. Volví a tocar el claxon y fue entonces cuando una larga llama salió disparada delante de mi capó. Los niños gritaron y sentí que me ardía el brazo izquierdo. Me puse en marcha inmediatamente. Había casi un kilómetro hasta la presa y sólo podía pensar en que íbamos a morir dentro del coche. De repente se abrió un claro entre las llamas y entramos en una zona donde el fuego era menos intenso. Aceleré hasta que las ruedas delanteras entraron en el agua. Cuando intenté abrir la puerta, me quemé. Al final, con un jersey en la mano, conseguí abrirla y corrí a sacar a los niños de la parte trasera. Los dos mayores, Lucas y Miguel, lloraban y tosían sin control. La pequeña Aline estaba inanimada, pero respiraba. Nos metimos en el agua tibia y apenas encontramos alivio para el calor. Todo mi lado izquierdo ardía aún más por el contacto con el agua, sobre todo la cara. Nos quedamos allí, con el agua hasta el cuello, intentando refrescarnos y esperando sobrevivir al fuego, que en las siguientes horas se acercó a nosotros desde ambos lados de la presa. Chispas ardientes volaban por el aire y el humo se espesaba y desaparecía. Nos quedamos allí, sumergidos hasta la cabeza, tosiendo durante horas, yo sujetando a los niños que se dormían y se despertaban con dificultad para respirar. Nos quedamos así hasta que el día empezó a proyectar rayos en el horizonte. Por la mañana, ya sin grandes fuegos a nuestro alrededor, salimos del agua. Los dos neumáticos traseros del coche estaban derretidos y planos, mientras que el lado izquierdo tenía toda la pintura levantada y quemada. Me tumbé en el suelo y lloré, perdiendo el conocimiento cuando aparecieron las luces de un coche ambulancia. Aquella noche, más de 30 bomberos y 50 civiles murieron en los incendios, incluidos los coches que nos adelantaron, la mujer con la que nos cruzamos en la carretera y mi hija, que dejó de respirar en la ambulancia esa misma mañana”.

La terrible historia la contó una mujer que había sobrevivido a los grandes incendios forestales de la Serra do Mar, en Paraná. La superficie de bosque atlántico perdida ese año había alcanzado los 2,5 millones de hectáreas, incluidas las zonas que se habían plantado con eucaliptos como proyecto de captura de carbono; allí fue donde comenzaron los incendios. Con la sequía y el aumento de la temperatura, estos árboles australianos, en lugar de reducir la temperatura y los incendios, los aceleraron, lanzando bombas incendiarias a decenas de kilómetros de distancia. Más de 600 personas murieron durante unos incendios que se prolongaron durante 50 días. Apagué el ordenador, pensando que allí pronto empezaría de nuevo la temporada de incendios. Estar atrapado en un incendio, dentro de un tren, por muy rápido que fuera (y este Tren del Sur era casi de alta velocidad), debía de ser una experiencia aterradora. La estrategia de las plantaciones forestales a gran escala para absorber carbono había sido catastrófica. A pesar de algunos raros éxitos, estos proyectos habían arruinado muchos bosques antiguos. La obsesión por los árboles de crecimiento rápido –pino, eucalipto, casuarina y teca–, impulsada por la industria papelera y maderera, siempre a la caza de nuevos negocios, había tenido resultados desastrosos. El segundo intento a escala mundial funcionó mucho mejor, con otras densidades vegetales y con la adaptación de las plantas a los territorios y a la disponibilidad de agua, con combinaciones diseñadas para crear verdaderos bosques y atraer a animales, insectos y hongos (además de a las personas) a vivir en ellos. Pero esto sólo había sido posible tras el colapso de la industria.

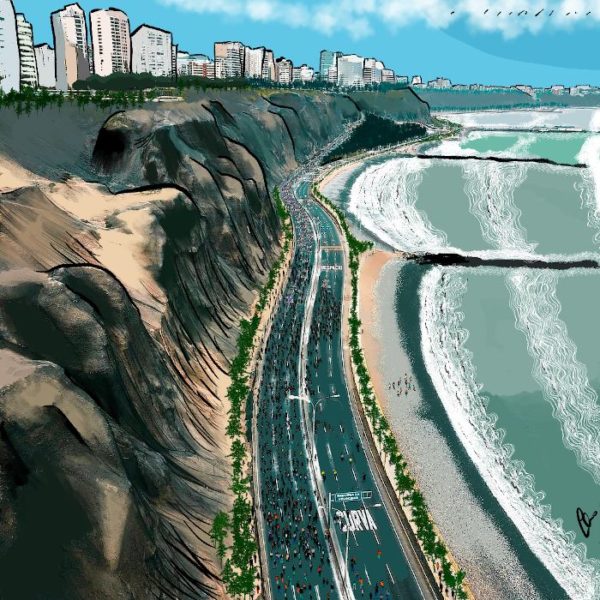

El viaje de São Paulo a Buenos Aires en el Tren del Sur duraba sólo catorce horas. La línea ferroviaria era muy nueva y aprovechaba la mejora de las relaciones entre Brasil, el Sur y Argentina. La agitada historia entre los tres territorios había vivido momentos difíciles durante la última década revolucionaria. La ruta más directa habría incluido el paso por Paraguay, pero la dictadura católica de los Cruzados Colorados, uno de los pocos restos del Muro en Sudamérica, no permitió ningún acuerdo. La existencia de un Estado fascista en medio de tantos ecomunistas y aliados tuvo que ver con las guerras chileno-argentinas y la independencia indígena.

La Guerra de los Salares y la independencia de Wallmapu y Tehuelche

El prolongado conflicto en Perú, que enfrentó a fujimoristas y mariateguistas, provocó una constante huida de comunidades hacia el sur. El colapso de los lagos glaciares peruanos Palcacocha y Riticocha causó la muerte de más de 100.000 personas, lo que provocó el famoso «Iluqsi», el gran éxodo de los quechuas (acompañados de grandes comunidades de achuares y aymaras) hacia Argentina y Chile. Se calcula que entre 3 y 4 millones de personas abandonaron el país en un solo año. El grueso de esta migración recorrió la costa oeste del continente, desde Huaraz hasta la región de Los Ríos, en Chile. Su paso añadió tensión a la Guerra del Salar, que había comenzado a finales de los años 30 con pequeños conflictos en las fronteras entre Bolivia, Argentina y Chile.

El agotamiento de las reservas de litio en los salares de Atacama en Chile y del Hombre Muerto en Argentina llevó a la búsqueda y explotación de reservas secundarias del mineral, considerado entonces esencial para la transición energética. La creciente escasez del recurso y la consiguiente especulación hicieron subir los precios en los mercados internacionales. Los descubrimientos de litio en el Salar de Pular y de mineral profundo en el Salar de Incahuasi desencadenaron el estallido de la guerra. Ante el gran agravamiento de la desertificación en el norte del país, el gobierno chileno se negó a la exploración para preservar los acuíferos subterráneos bajo ambas reservas. La experiencia de la destrucción de Atacama había provocado el derrocamiento de la presidenta chilena y el nuevo gobierno no quería correr el mismo riesgo. Las relaciones entre ambos países también se habían ido deteriorando desde que la dinastía Milei estaba en el poder en Argentina. La presidenta Milei, que ya había militarizado la industria petrolera, militarizó también la industria del litio y ordenó que se procediera a la exploración. El gobierno chileno respondió concentrando a sus militares en la frontera. La situación se mantuvo en punto muerto durante quince días, hasta que la Armada argentina ocupó inesperadamente las islas Picton, Lennox, Nueva y Navarino, en Tierra del Fuego. Ese mismo día, aviones de la Fuerza Aérea Argentina desembarcaron más de 500 hombres en la Antártida chilena.

Poco después, el ejército chileno invadió Argentina, conquistando Mendoza y Córdoba en rápida sucesión, ante la débil resistencia por tierra. Lo que parecía allanar el camino para una rápida victoria chilena, con una ofensiva final sobre Buenos Aires, fue detenido por la campaña de sabotaje de los ecomunistas chilenos contra el gobierno nacional y las líneas de abastecimiento de las Fuerzas Armadas. En Argentina, diversas unidades del Ejército y la Fuerza Aérea se sublevaron contra la catastrófica gestión del gobierno, mientras milicias y grupos armados iniciaron ataques contra refinerías de litio e instalaciones petroleras en Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Ambos gobiernos tenían entre manos situaciones extremadamente volátiles, presionados por sus Fuerzas Armadas, por los ecomunistas y, cada vez más, por las comunidades indígenas, expandidas por el Iluqsi y radicalizadas por el plurinacionalismo indígena. Los meses siguientes estarían marcados por una situación estacionaria pero violenta, con parte del territorio argentino ocupado por los militares chilenos, acosados por las comunidades locales y los ecomunistas. En el lado chileno, la represión del movimiento ecomunista no frenó los sabotajes, las huelgas y las fuertes protestas, en particular de las comunidades indígenas, lideradas mayoritariamente por mapuches. La sangrienta batalla en la Antártida entre unidades militares chilenas y argentinas provocó el desembarco de tropas noruegas, australianas y francesas en el continente helado, en un intento por frenar la extensión del conflicto al resto del territorio polar.

A finales de noviembre, la Federación Plurinacional de Pueblos Indígenas pidió la Constitución de la nación del Wallmapu, y se tomaron los territorios históricos ocupados por el pueblo mapuche, cortando Argentina y Chile por la mitad. Millones de indígenas mapuches, quechuas, pero también guaraníes, aymaras, tobas y muchas otras comunidades se desplazaron desde toda América Latina hacia lo que sería el territorio del Wallmapu. Al sur, una ofensiva del ejército chileno, destinada principalmente a conquistar Vaca Muerta, fue repelida por las nuevas fuerzas militarizadas del Wallmapu, apoyadas extraoficialmente por Descarbonaria, ORCA y el por unidades del Ejército Verde, con sus famosos enjambres de drones.

Las poblaciones indígenas al sur del Wallmapu, apoyadas desde el norte, tomaron las ciudades de Ushuaia, Punta Arenas, Río Gallegos, Puerto Madryn y Trelew, y declararon la creación de la nación Tehuelche, comúnmente llamada Patagonia. Semanas más tarde, conquistaron finalmente Comodoro Rivadavia, poniendo fin a la producción y exportación de petróleo en las antiguas regiones de Chubut y Santa Cruz. En cuatro meses se habían creado dos nuevas naciones. El alto el fuego y el acuerdo de paz que siguieron entre Chile y Argentina, vistos en las mentes de generales y políticos como un preludio de la reconquista hacia el sur, vieron en cambio el inicio de procesos revolucionarios que en los años siguientes llevarían al ascenso de los ecomunistas al poder tanto en Santiago como en Buenos Aires.

El Tren del Sur se detuvo en la estación Retiro, una enorme confluencia de trenes de aspecto muy antiguo. Sorprendentemente, había poca gente. Eran las 14.00 horas del 28 de noviembre y el sol brillaba con fuerza sobre la ciudad de Buenos Aires. Miré el indicador de calor nada más desembarcar: 36 ºC.

Tres hombres, de entre cuarenta y sesenta años, se me acercaron. De todos los ecomunistas que había visto en mi viaje, estos eran los más viejos. Se presentaron: Germán, Diego y Federico. Me llevaron a pie en un largo y agotador trayecto hasta la Asamblea Popular Argentina. Por el camino, observé muchas casas abandonadas, muchas zonas que habrían sido huertos y jardines urbanos que ahora estaban bastante deteriorados. Había poca gente en la calle. Esta zona de la ciudad aún no se había recuperado de la gran inundación acaecida dos años antes, y se notaba. Diego me explicó cómo había sufrido Buenos Aires en la última década. Con la revolución ecomunista y la paz en Argentina, la ciudad había cambiado mucho, con una drástica reducción de población, que cayó hasta los tres millones de habitantes. La gente se había marchado por varias razones: primero por la guerra, luego por miedo a la violencia revolucionaria (que, según me aseguraron, había sido mínima), y después por las letales olas de calor, que mataron a más de 200.000 personas en un año. La mayoría de las comunidades indígenas también emigraron al Wallmapu y a la Patagonia. Finalmente, en 2040, el colapso de varias plataformas glaciares antárticas en la zona de Brunt había producido enormes olas en el Atlántico Sur que, combinadas con las fuertes lluvias en la cuenca del río Paraná, habían invadido las ciudades del Río de la Plata, destruyendo parte de las zonas costeras tanto de Buenos Aires como de Montevideo. La sucesión de tragedias y la aparente decadencia parecían explicar su relativa antipatía y el sentimiento lúgubre en algunas partes de la ciudad.

Finalmente llegamos al monumental edificio de la Asamblea, el antiguo Congreso, frente a un hermoso bosque de alimentos. Pasé los tres días siguientes intentando completar los informes –lo que hice con mucha más dificultad que en cualquiera de los otros lugares en los que había estado–, resistiendo la constante presión de Gianni para que volviera a Lisboa e intentando inscribirme en el movimiento, como Elizandra había insistido en que hiciera. Tras varios intentos de afiliarme a los ecomunistas en su sede principal, sólo lo conseguí yendo a otra de sus sedes, en un barrio de las afueras de la ciudad. Los compañeros que me atendieron se quedaron muy sorprendidos cuando les expliqué que vivía en Lisboa y que estaba allí para inscribirme, pero conseguí terminar el proceso y afiliarme.

A continuación se produjeron tres de las llamadas telefónicas más importantes de mi vida hasta ese momento.

–Ciao, Alex.

–Hola, Gianni.

–Te llamo para informarte de que no cogeré el barco de vuelta a Lisboa.

–¿No? ¿Y cómo volverás?

–Llegaré por mis propios medios.

–¿Cuáles son tus propios medios, Alex?

–Viajaré a China. Ya arreglé eso con Elizandra Márquez.

–No entiendo por qué has decidido dejar de confiar en mí.

–No tiene nada que ver con confiar o no confiar. Somos conocidos, no amigos de toda la vida. Creo que en Asia podré encontrar más respuestas a lo que busco. Y también aprenderé aún más sobre la Gran Transformación.

–¿No era tu proyecto contarle a tu hijo lo que había sucedido?

–Lo era y lo es.

–Pero te estás alejando cada vez más de tu hijo, Alex.

–Voy a volver a casa. Pero fuiste tú quien me puso en este camino y te doy las gracias por ello.

–Creo que estás cometiendo un error. Pero algunas cosas sólo se aprenden con la experiencia. Te deseo suerte. Si necesitas ayuda en algún momento, puedes ponerte en contacto conmigo.

–Espera, ¿qué pasa con los materiales del informe, las cosas que me prestaste?

–Ah, sí. Envíame los informes por Internet. El resto de las cosas puedes devolvérmelas si decides volver a casa algún día. ¡Bocca al luppo!

Y colgó.

–¿Liz?

–Hola, Alex. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora?

–Estoy en Buenos Aires. He conseguido inscribirme.

–¡Qué bueno! Una gran noticia. Entonces, ¿cuándo estás listo para partir?

–Ya estoy listo.

–¿Has terminado todo tu trabajo?

–He terminado todo lo que acordé con Gianni.

–Excelente. A diferencia de tu trabajo hasta ahora, según tengo entendido, no tengo un itinerario completamente definido de lo que vas a hacer. Depende de ti gestionar tu trabajo. Debes ir a la India a visitar a Sukumar, por supuesto, y necesito que vayas a la República de África Oriental a hacer entrevistas. Pronto te enviaré más información y contactos. Por lo demás, tú gestionas tus viajes. Envíame tu número de afiliación al movimiento y podré ayudarte con los gastos de transporte. Con esas geografías, muchos de los viajes no pueden hacerse en tren.

–Entiendo.

–El 8 de diciembre deberías estar en el Aeropuerto Médico de Santiago de Chile. Hay un avión que sale por la tarde hacia Nueva Shanghai. Tienen espacio para una persona. Les haré saber que vienes. A partir de entonces, estarás por tu cuenta.

–Gracias, Liz.

–Buena suerte, Alex.

–Buenas noches, Lia.

–Hola, Alex.

–¿Cómo estás? ¿Cómo está António?

–Estamos en Amadora. Vine a pasar unos días con mis padres.

–¿Cómo están ellos?

–Están enfermos, como siempre. António está bien. Diría que te echa de menos, pero probablemente ya ni te reconoce.

–Oh, Lia, no exageres.

–Bueno, dejémonos de cháchara. ¿Te has decidido?

–Sí, voy a continuar mi viaje.

–Muy bien entonces. Seguiré con mi vida de antes. Cuando vuelvas hablaremos del calendario para visitar a António y todo eso.

–Lia…

–¿Sí?

–Piensa en lo que estás haciendo. Volveré a casa tan pronto como pueda. Necesito saber todo lo que le pasó a mi madre. No puedo no ir a ver a Sukumar.

–Alex, has decidido que nuestra relación ha terminado. Puedo seguir enviándote las cosas que encontré para el libro, pero eso es todo. Si sientes que tienes que hacerlo, hazlo. Pero no te esperaremos más.

–Te enviaré noticias desde donde estoy.

–Haz lo que quieras.

–Adiós, Lia.

–Adiós, Alex.

De repente me encontraba solo, en una ciudad desconocida, independiente y con una misión: descubrir la historia de Marta Garrida. Mi tristeza por la decisión de Lia quedó en cierto modo ahogada por el horizonte de posibilidades que se abría ante mí. Daba miedo, pero también era emocionante, lo confieso. Tomé mi último tren americano de Buenos Aires a Santiago de Chile.

El día 8 por la tarde llegué al Aeropuerto Médico. Me presenté en lo que años atrás hubiera sido la zona de seguridad. El aeropuerto era una pequeña fracción del antiguo aeropuerto internacional de Santiago, en las afueras de la ciudad. Quedaba parte de la pista, aunque había mucha hierba sobresaliendo del asfalto. El antiguo edificio del aeródromo era ahora un barrio con cientos de habitantes y casas con enormes ventanas al exterior. Las antiguas zonas mecánicas y de estacionamiento de aviones estaban cubiertas de paneles solares que alimentaban a aquella comunidad. En la pista asfaltada, unos diez aviones estaban aparcados en fila, la mayoría de unos 10 metros de largo, excepto uno que era el doble de grande que los demás. Cuando llegué al punto de embarque, no había nadie. Pregunté a un joven que pasaba por allí a qué hora llegaba la gente del vuelo y me dijo que no sería hasta más tarde. Me ponía un poco nervioso volar.

Me quedé allí, paseando por lo que antes era la zona comercial de un aeropuerto. Ahora era una zona común entre las casas de la gente, llena de plantas, gente y música. En el pasado, los aeropuertos eran lugares extraños, los recordaba como un lugar de tensión. Recuerdo la paranoia de la seguridad, guardias y policías por todas partes, colas, separadores, detectores de metales, tener que enseñar papeles y teléfonos todo el tiempo. Y recuerdo lo caro que era todo. Las veces que había volado con mis padres, ellos llevaban comida y bebida en la maleta, para que no tuviéramos que comprarla en el aeropuerto o en el avión. Pero luego había que tirar los líquidos. En concreto, recuerdo un episodio en el que un hombre empezó a gritar que tenía hambre y sed porque llevaba horas en un avión y no le habían dado ni comida ni bebida, y ahora ni siquiera le daban agua en el baño o un vaso de agua en los restaurantes. Mi madre intentó darle de comer, pero él dijo que necesitaba hablar, que necesitaba gritar. Poco después, un grupo de policías lo rodeó y empezó a golpearlo, mientras el hombre gritaba. La gente de alrededor bajó la cabeza y a mi madre se la llevó mi padre a rastras, que también me llevó a mí. La recuerdo llorando, furiosa.

Dos horas más tarde empezó a llegar gente, pasajeros del vuelo con sus familias, algunos en sillas de ruedas e incluso un señor en camilla, todos acompañados de maletas de plástico parecidas a las mía. Hablé un rato con la gente, que acudía sobre todo para recibir tratamientos médicos contra el cáncer y cirugía de precisión, más desarrollada en China. A muchos les sorprendió mi explicación de que estaba investigando y escribiendo un libro. Di mi nombre a una señora que se presentó con un traje completamente negro y que era del servicio médico aéreo. Pronto las familias empezaron a despedirse y varios hombres con trajes médicos aéreos vinieron a recoger a las personas en sillas de ruedas y en camillas. Bajamos a la pista y nos dirigieron al avión más grande. Los que iban de pie subieron por una escalera situada en la parte delantera del avión, mientras que el resto lo hizo por una plataforma que les permitía entrar por una puerta trasera. Una vez dentro, sentado, empecé a sentirme más tenso. Todas las historias de accidentes aéreos que habían ocurrido en las últimas décadas me habían llevado a pensar que nunca volvería a montar en uno. Además de los vuelos saboteados por la IA y también por algunas organizaciones terroristas, se había producido un enorme aumento del número de accidentes debido a que las turbulencias en el aire eran mucho mayores. Estábamos a punto de sobrevolar el mayor océano del mundo. Respiré hondo para intentar calmarme. El piloto empezó a hablar:

–Buenas noches. Nuestro vuelo a Nueva Shanghai, con una escala de dos horas en Sydney, durará un total de 20 horas. Por razones de posibles turbulencias aéreas y también para hacer el viaje más cómodo, nos gustaría ofrecer a todos la posibilidad de tomar un pequeño sedante que les facilitará el descanso. Hemos recibido la información médica de todos y se han facilitado las opciones de sedación compatibles con los medicamentos que están tomando actualmente.

En ese momento, un hombre del servicio se me acercó y me preguntó si estaba tomando alguna medicación. Le dije que no, pero que estaría encantado de aceptar cualquier sedante que tuvieran. Y que incluso podía ser más fuerte, que no me importaría dormir durante todo el trayecto. Unos minutos después de que despegara el avión, recibí la pequeña pastilla. Me la metí bajo la lengua. Sólo recuerdo mirar por la ventanilla y ver el sol poniéndose en el horizonte lleno de nubes redondeadas.